Wasserkraftnutzung an Wasserwerken…

Bei Gelsenwasser ist die Stromerzeugung aus Wasserkraft ein willkommenes und gern genutztes „Nebenprodukt“: Da das Wasser ohnehin die bestehenden Wasserwerke und Wehranlagen passiert oder im Rohrnetz ein Gefälle herunterfließt, nutzt das Unternehmen diese Kraft auch zur Stromerzeugung, anstatt sie einfach verpuffen zu lassen.

So betreibt zum Beispiel das Tochterunternehmen Wasserwerke Westfalen GmbH (WWW, ein Gemeinschaftsunternehmen mit der DEW21 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH) an der Ruhr fünf Wasserkraftwerke in Echthausen, Fröndenberg, Hengsen, Villigst und Westhofen. Zusammen erzeugten sie im vergangenen Jahr 21,9 Millionen kWh Strom. Damit kann man bei einem angenommenen Verbrauch von 4.800 kWh pro Jahr knapp 4.600 Vier-Personen-Haushalte mit Ökostrom versorgen. Gegenüber der Stromerzeugung in einem konventionellen Kraftwerk wurden so etwa 13.000 Tonnen CO2 eingespart.

…und im Rohrnetz

Der Höhenunterschied zwischen Wasserbehältern dient darüber hinaus in den Gelsenwasser-Rohrnetzen in Unna und Geseke zur Stromproduktion. Anstatt den Druck des herabfließenden Wassers einfach ungenutzt zu lassen, wird mit seiner Hilfe über eine rückwärts laufende Pumpe und einen Generator Strom erzeugt und in die jeweiligen Stromnetze eingespeist. In Unna kamen so im vergangenen Jahr mehr als 350.000 kWh Strom zusammen, was einem Verbrauch von gut 70 Vier-Personen-Haushalten entspricht, in Geseke waren es 100.000 kWh (rund 21 Vier-Personen-Haushalte).

Auch der Wasserverband Aabach-Talsperre, an dem Gelsenwasser beteiligt ist, betätigt sich als Stromproduzent, und zwar an zwei Stellen: Direkt an der Talsperre, wo mit 100.000 kWh pro Jahr ebenfalls nur eine recht geringe Menge zusammenkommt.

Mehr als das Zehnfache (1,1 Millionen kWh pro Jahr) wurde 2019 im Rohrnetz erzeugt. Das sichert rechnerisch die Stromversorgung von etwa 230 Vier-Personen-Haushalten für ein Jahr. Nicht zuletzt kommen jährlich am Gelsenwasser-Wasserwerk Haltern knapp 230.000 kWh Strom zusammen – das ist noch einmal die jährliche Stromversorgung von knapp 50 Haushalten.

Wasserkraftanlagen im Überblick

| Wasserkraftanlage | Baujahr | Gefälle | Kaplanturbinen | Nutzleistung | Wassermenge je Turbine | jährlich produzierte Strommenge |

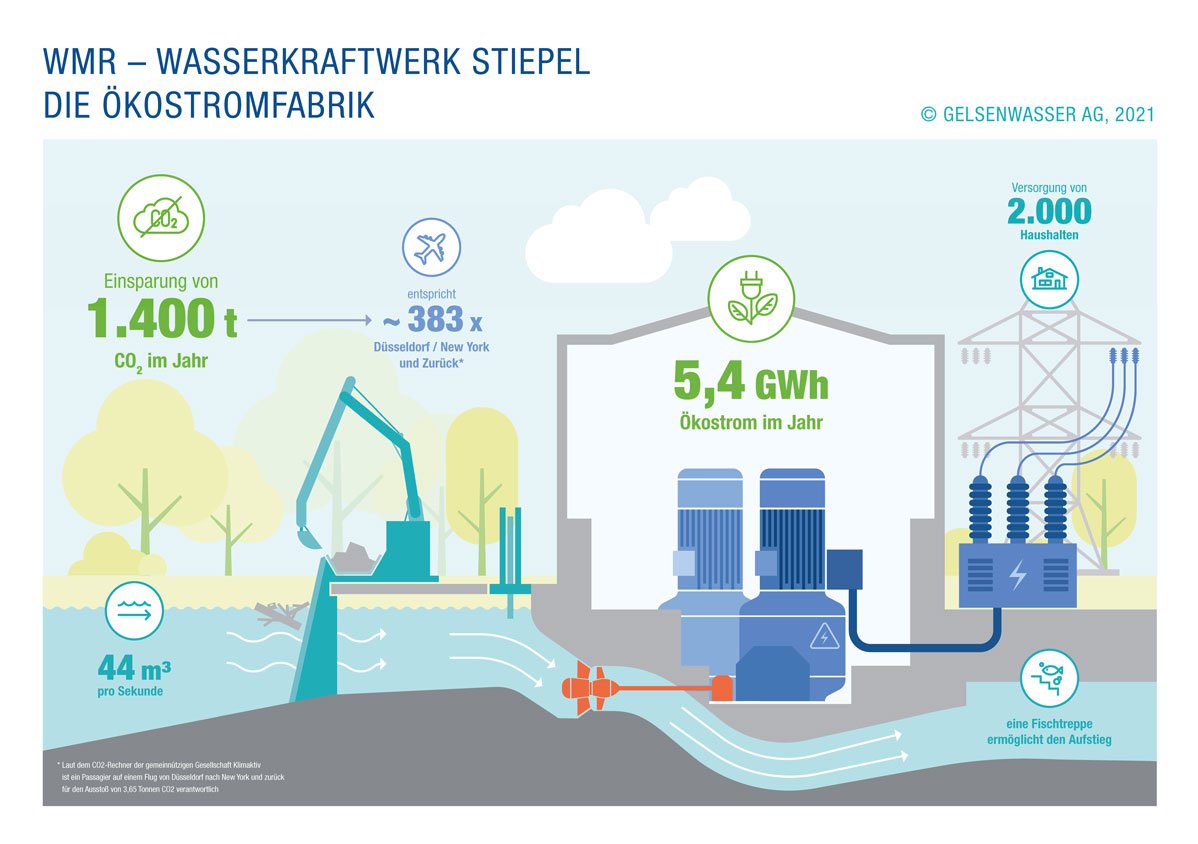

| Bochum-Stiepel (WMR) | 1910, reaktiviert 2017 | 3,60 m | 4 | 1040 kW | 11 m3/s | 5,4 Mio. kWh |

| Echthausen (WWW) | 1942 | 5,70 m | 2 | je 800 kW | 18 m3/s | 5,7 Mio. kWh |

| Fröndenberg (WWW) | 1914, reaktiviert 2008 | 2,30 m | 1 (doppelt reguliert) | 270 kW | 14 m3/s | 1,6 Mio. kWh |

| Hengsen (WWW) | 1937 | 5,50 m | 2 | je 1.100 kW | 24 m3/s | 6 Mio. kWh |

| Villigst (WWW) | 1961 | 4,90 m | 2 | 815 kW & 500 kW | 25 m3/s | 3,6 Mio. kWh |

| Westhofen (WWW) | 1922, Umbau 2010/11 | 4,32 m | 2 | je 630 kW | 17 m3/s | 4,3 Mio. kWh |

Florian Kunze, Betriebsingenieur in unserer Abteilung "Werke".

Auch die heutige Stromerzeugung mit Wasserkraft ist immer ein Abwägen zwischen dem Nutzen und dem Eingriff in die Natur.

Wann ist Wasserkraft nachhaltig?

Nebenher und dezentral Strom produzieren — lohnt sich das nicht auch anderswo im Gelsenwasser-Gebiet? Das ist leider nicht so einfach. Der Neubau von Wasserkraftwerken rechnet sich – wie auch deutschlandweit – nur bedingt, hat eine bereits 2015 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie herausgegebene Marktanalyse Wasserkraft ergeben. Jahrelange aufwendige Planungen und hohe Kosten beim Neubau ermöglichen in der Regel keinen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen. Ganz zu schweigen vom enormen Eingriff in die Natur, wenn ein Wasserkraftwerk, beziehungsweise ein Wehr, an einem Fluss neu gebaut wird.

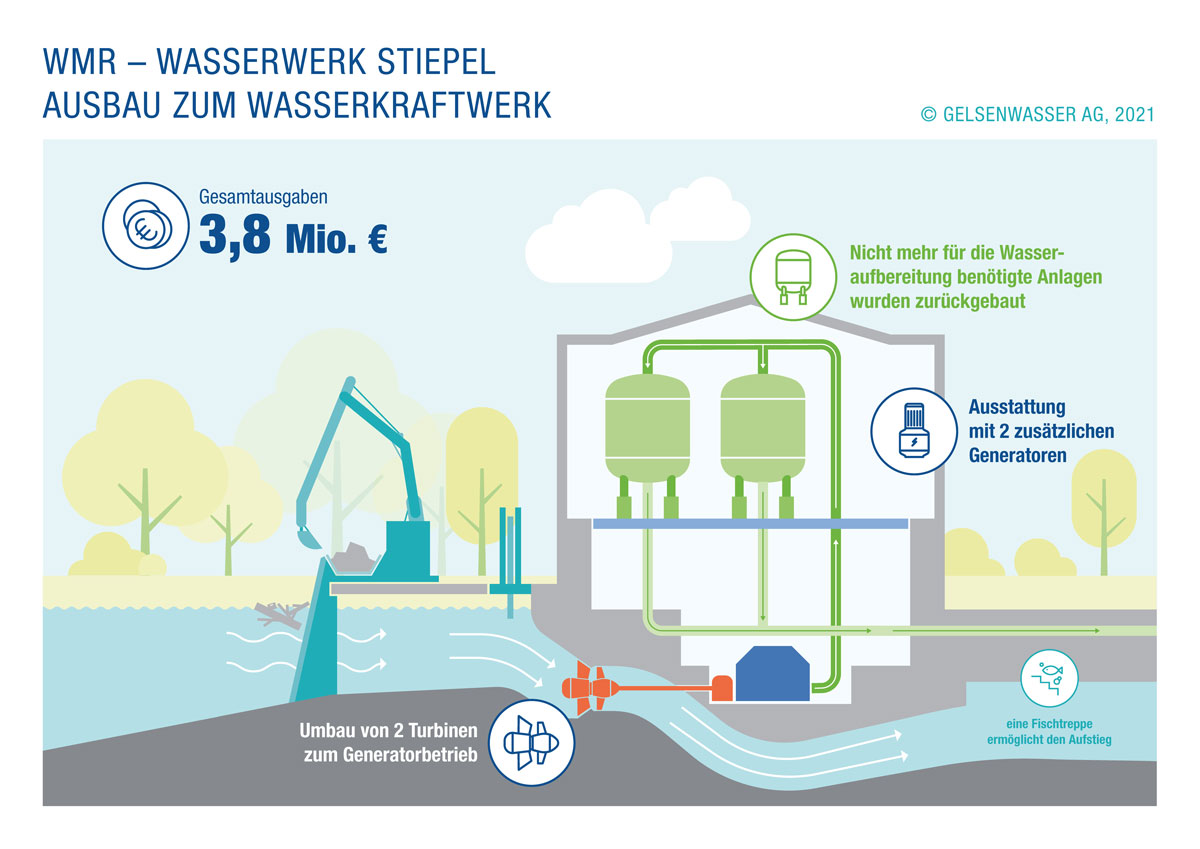

Was sich aber lohnen kann, sind die Reaktivierung und der Ausbau bereits bestehender Anlagen und Querbauten in Flüssen – wie in Bochum-Stiepel.

Letztendlich mag die Stromerzeugung mit Wasserkraft zumindest in Deutschland nur einen kleinen Teil zur Erzeugung erneuerbarer Energien und damit zur Energiewende beisteuern. Doch es ist ein verlässlicher, wartungsarmer und dezentraler Beitrag, um dieses Ziel zu erreichen.

Interview zum Thema Umweltschutz

Das Wasserkraftwerk Bochum-Stiepel

Mit dem Wasserkraftwerk in Bochum-Stiepel produzieren wir jährlich 5,4 Millionen kWh Strom für mehr als 1.100 Vier-Personen-Haushalte - im Einklang mit dem Gewässer- und Tierschutz. Das dortige Wasserwerk wurde 2015 stillgelegt und anschließend die bereits in geringem Umfang bestehende Wasserkraftnutzung ausgebaut.

Wie das Wasserkraftwerk Stiepel an der Ruhr Strom produziert, kaum etwas zu sehen. Das Wasser fließt unter dem Bauwerk hindurch, treibt dabei die Turbinen an, und Generatoren wandeln diese Energie in Strom um.

Wie das genau funktioniert, erfahren Sie in der Reportage "Arbeitsalltag im Wasserkraftwerk".

Die Wasserbeschaffung und Energieerzeugung Mittlere Ruhr GmbH (WMR) ist eine Tochtergesellschaft der GELSENWASSER AG und der Stadtwerke Bochum.

Die Wasserbeschaffung und Energieerzeugung Mittlere Ruhr GmbH (WMR) ist eine Tochtergesellschaft der GELSENWASSER AG und der Stadtwerke Bochum. Die Wasserbeschaffung und Energieerzeugung Mittlere Ruhr GmbH (WMR) ist eine Tochtergesellschaft der GELSENWASSER AG und der Stadtwerke Bochum.

Die Wasserbeschaffung und Energieerzeugung Mittlere Ruhr GmbH (WMR) ist eine Tochtergesellschaft der GELSENWASSER AG und der Stadtwerke Bochum.Fischaufstiegsanlage

Gelsenwasser und die Stadtwerke Bochum haben über das Tochterunternehmen Wasserbeschaffung und Energieerzeugung Mittlere Ruhr GmbH (WMR) für 1,2 Millionen Euro eine Fischaufstiegsanlage bauen lassen und ermöglichen den Tieren somit die Wanderung zu ihren Laich-, Aufzucht- und Nahrungsgebieten.

Die Fischaufstiegsanlage führt 100 Meter entlang des Kraftwerks vom Unter- zum Oberwasser. Über 27 Becken, die jeweils einen Höhenunterschied von 13 Zentimetern haben und größtenteils wie Serpentinen angeordnet sind, gelingt Barbe & Co. der Aufstieg in das Oberwasser. Dabei müssen sie – wie im Fluss auch – gegen die Strömung anschwimmen: Etwa 600 Liter Wasser fließen pro Sekunde die Fischtreppe hinab. Den Eingang zur Anlage finden die Fische mit Hilfe einer Lockströmung.

Der Bau von Fischtreppen, die es auch an anderen von Gelsenwasser und dem Tochterunternehmen Wasserwerke Westfalen GmbH (WWW) betriebenen Wasserkraftwerken entlang der Ruhr gibt, soll die Durchgängigkeit von Flüssen für Fische wiederherstellen – eine zentrale Forderung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Wasserkraft spielt hierzulande nur eine kleine Rolle

Die Idee, die Kraft des Wassers zu nutzen, hat eine Jahrtausend alte Tradition. Heute wird mit Hilfe der Wasserkraft vor allem Strom erzeugt. Weltweit ist sie unter den Quellen für erneuerbare Ener-gien die Nummer eins, heißt es in der Energiestudie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. 2015 kam sie nach Angaben der Weltbank auf einen Anteil von knapp 16% des global erzeugten Stroms. Das größte Wasserkraftwerk der Welt am Drei-Schluchten-Staudamm am Jangt-sekiang in China produziert jährlich deutlich mehr als 90 Terawattstunden (TWh) Strom. In Europa decken Island und Norwegen ihren Strombedarf fast vollständig über Wasserkraft.

Im Vergleich dazu ist die in Deutschland auf diese Weise produzierte Menge Strom deutlich geringer. Von den 2019 insgesamt 604 TWh entfallen 242 TWh auf erneuerbare Energien, zu denen die Wasserkraft 20,1 TWh beigetragen hat. Während sich der Anteil anderer erneuerbarer Energien an der Bruttostromerzeugung von 2009 bis 2019 deutlich erhöht hat – Onshore-Wind zum Beispiel von knapp 7 % auf 17 %, Photovoltaik von 1 % auf 8 % – liefert Wasserkraft einen konstanten Beitrag von 3 %. Deutschlandweit kommen die erneuerbaren Energien 2019 auf einen Anteil von 40 % an der gesamten Bruttostromerzeugung. Seit 2009 hat sich dieser Anteil mehr als verdoppelt.

Wasserkraftnutzung in Deutschland

Um Wasserkraft zu nutzen, bieten sich vor allem Regionen an, die über ein hohes Gefälle verfügen – in Deutschland sind das die Mittelgebirge sowie der Alpenraum. Entsprechend gibt es die meisten Wasserkraftwerke in den südlichen Bundesländern. Mehr als vier Fünftel des Wasserkraftstroms werden in Bayern und Baden-Württemberg erzeugt, informiert das Umweltbundesamt.

Insgesamt gibt es in Deutschland nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Wasserkraftwerke etwa 7.300 Wasserkraftanlagen, die über eine installierte Leistung von etwa 5.600 Megawatt (MW) verfügen. 6.900 davon gelten als Kleinanlagen mit einer Leistung unter 1 MW. Die wenigen Großanlagen mit einer Leistung von mehr als 1 MW liefern allerdings mit 17,5 tWh pro Jahr 86 % des Wasserkraftstroms.

Ihre Ansprechpartnerin

Heidrun Becker

Leiterin Presse & Medien